Cultura, violencia y enamoramiento: perspectivas del noviazgo desde los jóvenes bachilleres

Lic. Karla Berenice Ramírez Morán

Fuente:Instituto tecnológico y de esstudios superiores de occidente

CAPÍTULO V

APROXIMACIÓN EMPÍRICA

TEJIENDO SENTIDOS PARA DAR RESPUESTAS

Planteamos el análisis a partir de un panorama parcial y no total, de tal modo que presentamos

los hallazgos resultantes de la encuesta y la observación etnográfica, únicamente como

elementos básicos de contexto. Éstos nos sirvieron de sostén para poder efectuar una

triangulación en las conclusiones. Desde esta elección analítica, queremos aclarar los datos

recabados mediante la técnica de la encuesta y la observación no fueron analizados bajo el

método semiótico elegido para esta investigación. En cambio, la información obtenida de las

entrevistas y los grupos focales sí fue integrada en el análisis con el método semiótico.

Para presentar sistemáticamente los resultados, lo hacemos en función de dos niveles en que

hemos ido trabajando. El primer nivel de análisis arroja los resultados generales de la

encuesta y la observación etnográfica; además, en esta instancia realizamos un primer

acercamiento a las entrevistas, efectuando entrecruzamientos con la teoría desarrollada; y,

por otro lado, nos abocamos al análisis del discurso. Éste nos brindó la posibilidad de

reconocer hallazgos que facilitaron el segundo nivel de análisis. En este segundo nivel,

tomamos las entrevistas y grupos focales y los sometimos a un análisis con método semiótico

propuesto por Greimas. Es importante mencionar que dicho método habilita lecturas de gran

nivel de profundidad, y por ello, nos ayudó a analizar los datos obtenidos comenzando desde lo

más general, hasta lecturas pormenorizadas. En función de la productividad de estas

herramientas en nuestro análisis, decidimos utilizar únicamente el cuadro semiótico y el

modelo actancial. Dicho modelo tuvo la finalidad de trazar los vértices y encrucijadas, los

roles y puestas en valor que toma la violencia en el noviazgo en los discursos de los sujetos

de estudio.

A partir de ello, los hallazgos resultantes tanto del primer, como del segundo nivel de

análisis, fueron contrastados para iniciar así una mirada reflexiva que nos diera lugar a las

conclusiones de esta investigación.

5.1 Resultados de la encuesta (sondeo)

A partir de la sistematización y análisis de los resultados de la encuesta (sondeo), 28

deducimos que la población estudiantil de la preparatoria N° 7 se encuentra en una condición

socioeconómica media y media baja. No encontramos ningún caso entre los encuestados en

condición de pobreza extrema; aunque no descartamos la posibilidad que entre el total de la

población estudiantil -que son un poco más 5,200 alumnos- exista un porcentaje (muy bajo) de

alumnos en esta condición.

Recordemos que la muestra fue de 135 alumnos encuestados; 49% son hombres y 51% son mujeres,

de los cuales sólo el 26% de ellos trabaja. El resto, referente al 61%, no lo hace. Sin

embargo el 100% sigue siendo económicamente dependiente de los padres (aún los que trabajan).

Observamos que un joven estudiante de preparatoria -que oscila entre los 15 y 18 años de edad-

que aún vive con sus padres, gasta un promedio de $1,484.78 mensuales.29

En relación al grado académico de los parientes (padres, hermanos) que viven con cada uno de

los alumnos, la trayectoria concluida oscila entre la preparatoria y la universidad. La

mayoría de los alumnos cuenta con padres con una carrera terminada o trunca y hermanos que

estudian ya sea en la secundaria, la preparatoria o la universidad, según la edad. Sólo un

porcentaje muy bajo cuenta con familiares con grado académico de secundaría o sin estudios, y

ninguno refiere que sus familiares alcancen el nivel de posgrado.

En relación a la familia, mayoritariamente viven en una familia católica, ya que el 78%

práctica esa religión. De igual manera, el 78% de los estudiantes vive dentro de una familia

nuclear conformada por padre, madre e hijos. Y sólo 16% vive en una familia monoparental,

extensa o ensamblada.30 Por lo que se presupone que la idea del futuro con la pareja (que se

describe más adelante) tiene que ver con la situación de vida en su propia casa y con su

propia familia.

En relación a sus consumos, los alumnos de esta institución refieren que el gasto económico en

el que mayormente invierten su dinero, tiene que ver directamente con su imagen como primera

opción, y con su proceso de socialización como segunda opción. Es decir que la compra de

productos personales como ropa, zapatos y accesorios son los más consumidos por los jóvenes,

que en suma alcanza el 78%; luego la salida con amigos representa el 45% de la población. Esto

determina que las cuestiones que tienen que ver con la imagen tiene un gran peso para los

jóvenes, ya que al estar en esta etapa del desarrollo, la conformación de la identidad y la

aceptación de los otros resultan importantes.

En cuanto a los artículos electrónicos, se evidencia que la televisión, el celular, la

computadora (de escritorio, o laptop) y el internet en casa, son los recursos con los que

mayormente cuentan los jóvenes. Y además, son los que más les interesan obtener, ya que estos

les permiten la interacción con otras personas, así como el consumo de medios como la

televisión y el radio. Distinguimos, entonces, el consumo de medios. Con la televisión, los

jóvenes acceden a canales de música, deportes, y canales abiertos (televisa y TV azteca). Cabe

mencionar que las mujeres son quienes, en mayor medida, consumen los canales de televisión

abierta, y los hombres los que prefieren aquellos canales de música y deporte –

mayoritariamente canales de televisión de paga-. Esto se hace evidente cuando hablan de su

programa favorito, que entre las mujeres los más populares son “La rosa de Guadalupe”, “Lo que

callamos las mujeres” o “Como dice el dicho”, además de las telenovelas. Los hombres consumen

por su parte, programas relacionados con videos musicales y el fútbol. Esto abona a la

conformación de los roles sociales, ya que los factores que conforman los ideales de género se

presentan fuertemente en los programas que refieren los jóvenes en la encuesta. Las mujeres

por su parte consumen programas que de cierta manera determinan el ideal de ser mujer, a

través de los programas unitarios y las telenovelas donde se enmarca a la mujer como sumisa y

abnegada. Del mismo modo, los hombres fortalecen el ideal de ser hombre a través de los

consumos relacionados con el fútbol (que determina muchas de las características masculinas),

así como videos de música (donde en la mayoría de los casos, se evidencian elementos como el

machismo, la violencia, el dinero, el poder, la relaciones con más de una pareja, el sexo,

entre otras cosas) que son comúnmente relacionados por los sujetos con la masculinidad.

En relación a la música, las preferencias son variadas, pero la estación de radio (37%)

predilecta “Fiesta Mexicana” (con mayor %) coincide con el tipo de música elegida (28%)

(música de banda). El 21% escucha “Magia Digital” y el 20% la estación de radio “Planeta”.

Aunque es importante determinar que el grueso de los porcentajes (sumados) en cuanto a la

elección de la música varía entre 17 diferentes estilos. Por otro lado, los jóvenes pasan en

promedio 2.57 horas diarias conectados a internet, en donde la actividad predominante tiene

que ver con el uso de las redes sociales (69%), la elaboración de tareas (45%) y la visita a

la página de videos “Youtube” (32%). En cuanto a las opciones para divertirse, los jóvenes

manifiestan que sus tres sitios preferidos son las fiestas en casas de amigos (45%), las

plazas comerciales (43%) y el cine (34%).

Ahora bien, en lo que respecta a las relaciones afectivas, los datos que se presentan resultan

interesantes. A diferencia de lo que suponíamos, los jóvenes de preparatoria de segundo

semestre, en menor cantidad, son los que mantienen una relación de noviazgo, (39%) por el

contrario, son los jóvenes que no mantienen una relación de noviazgo (54%) los que reportan el

mayor porcentaje; mientras que el 7% no contestó.

Es importante señalar que la interpretación de este dato resulta interesante, ya que las

mujeres son en su mayoría las que cuenta con un novio. Además, son ellas quienes hacen

evidente que en una relación consideran a su pareja como ‘novio formal’, en sólo una semana.

En comparación con los hombres, éstos necesitan más tiempo para otorgarles a las mujeres este

título; estiman por lo menos un mes.

Otro dato interesante que arrojó este apartado, se encuentra entre los jóvenes que mantienen

una relación de noviazgo. En la mayoría de los casos, los sujetos elijen no mantener esta

relación con compañeros de la misma preparatoria y mucho menos del mismo salón. Esto nos

resultó extraño, ya que podría pensarse que la convivencia diaria con pares propiciaría una

mayor interacción afectiva de tipo amoroso entre los alumnos de la institución. En cuanto a

las preguntas en relación a las emociones, preferencias y la pareja ideal, el resultado

resulta apegado a lo que suponíamos. La mayoría de los encuestados refieren: “sentirse felices

y cómodos con la pareja actual”. Es interesante hacer notar que el porcentaje de los jóvenes

que tienen una relación de noviazgo la mantienen, relativamente, en una extensa temporalidad.

El promedio generalizado entre las parejas oscila entre los ocho meses y medio, pero hay un

porcentaje amplio que describe mantener la relación por más de un año.

La encuesta supone que los jóvenes buscan en una relación de noviazgo, sentirse queridos,

comprendidos y, por encima de todo, seguros. Por ello, demuestran escoger con mayor frecuencia

las respuestas que tienen que ver con estas categorías. En cuanto a las representaciones del

futuro, éste es considerado entre las parejas. Pero en cierta manera los sujetos lo vinculan,

de manera generalizada, con el sentido de estabilidad con la pareja (30%), con la proyección

de una familia juntos (17%). No obstante, es un porcentaje amplio el que no piensa en el

futuro como algo esencial, lo que parece ser una constante entre los jóvenes adolescentes.

Describir a la pareja ideal, no resulta una tarea fácil. Los alumnos solicitaban escoger de

las veinticinco opciones más de tres. Pero al no tener esa posibilidad, privilegiaron

encontrar una pareja ideal: divertida, fiel y honesta.

Por último, queremos señalar que de los 135 alumnos que participaron en la encuesta, 57% de

ellos reconoce: “tener contacto con alguna persona que sufre violencia dentro de una relación

de pareja”. Esto nos resulta interesante, del total de encuestados a 79 de ellos les gustaría

hablar de este tema; aunque sólo el 43% tenga contacto con la problemática. Es relevante

comentar que los aspectos aquí descritos en cuanto a los resultados de la encuesta, son

elementos de orden general y los describimos con la intención de contextualizar a la población

que será sujeto de estudio.

En los anexos del presente documento se encontrarán las gráficas31 elaboradas a partir de la

sistematización de los resultados. Asimismo, cabe señalar que los supuestos en la presente

descripción de la encuesta se hacen contemplando los porcentajes arrojados. Es decir que hemos

planteado estos supuestos reconstruidos a partir de la teoría y el análisis de los resultados

de las técnicas mencionadas.

5.2 Resultados de la observación etnografía

Decidimos realizar la observación, seleccionando tres lugares distintos. Estos lugares fueron:

uno institucionalizado, los pasillos de la preparatoria N° 7 durante un evento cultural en

relación al día mundial de la nutrición. Otro espacio fue el bar Aloha, que se considera un

after school, en donde se reúnen los jóvenes cada viernes a recrearse y socializar;

finalmente, la Av. Chapultepec, de la ciudad de Guadalajara una noche de sábado. Los dos

últimos espacios son reconocidos como centros de socialización informal, entonces consideramos

que se encuentran sujetos a prácticas que no acontecerían dentro del espacio

institucionalizado de la escuela.

Lo que se describe en los renglones posteriores es una síntesis del cruce de datos, que se

identificaron como reiteraciones en los tres sitios. Por lo tanto, el resultado se plantea

teniendo en cuenta que, por un lado, las mujeres demuestran mayor grado de preocupación por la

imagen de su persona (apariencia física) y cómo ésta es vista por los otros. De forma

enfática, se evidencian objetos y arreglos que no se presentaron en el ambiente

institucionalizado: los tacones, la ropa, el cabello planchado, ondulado, moldeado; el

maquillaje y las uñas arregladas. Todos estos recursos son un factor importante para las

mujeres. Por su parte, para los hombres la apariencia física es un factor de menor grado de

relevancia. No obstante, el estilo de vestir surge como un dato prioritario vinculado al valor

simbólico de las prendas que visten: las marcas (comerciales) en la ropa, zapatos y accesorios

es una forma de evidenciar el estilo que los caracteriza.

Es importante mencionar que el uso de los celulares es una actividad constante entre los

jóvenes cuando interactúan. Si bien la interacción es de manera presencial, la constante de un

aparto de esa índole siempre es notoria: para tomar fotos, para hacer una llamada, para mandar

un mensaje, para chatear por whatsapp,32 para revisar alguna red social. En todo momento, la

clara utilización del celular en ambos sexos es evidente, incluso el uso de la tecnología

llega a mermar la interacción cara-cara que mantiene en momentos precisos.

En cuanto al lenguaje utilizado, responde a lo que pareciera un código juvenil o quizá

generacional que atiende a un sinfín de palabras ´comunes´ entre los jóvenes que son

utilizadas como bandera identitaria de la forma de ´ser y actuar´ de un joven actual. Creemos

que esta generalidad vista en los tres sitios, podría ser observada en otros lugares donde

exista un grupo de jóvenes en convivencia, por lo que apostamos por la idea de que el lenguaje

utilizado para interactuar y relacionarse es resultado del contexto en el que los jóvenes

participan, es decir, los jóvenes de una escuela pública reconocen el mismo código juvenil que

los jóvenes de una escuela privada y entre sí, simplemente porque pertenecen a la misma

generación y están expuesto a un mismo abanico de opciones de consumo y características de

desarrollo de proceso de vida, que giran en relación a ellos.

Podemos decir entonces, que las palabras que los jóvenes utilizan se enmarcan dentro de las

jergas coloquiales e informales de los jóvenes urbanos, pero es importante mencionar que

dichas palabras aunque son parte del código juvenil, se utilizan a partir de variables

establecidas. Las variaciones van desde que palabras utilizan, el tono de voz, el modo de

hablar; y también se suma el lenguaje corporal. Puede ser que los sujetos utilicen el mismo

lenguaje verbal, pero el lenguaje corporal y la forma (tono) en que se diga, provocan

interacciones diferentes.

En cuanto a la interacción, existe una división entre géneros. Observamos los grupos de

hombres y mujeres por separado, tratando de identificarse entre ellos; además de “marcar”

cierto territorio y/o espacio propio. En cuanto a las interacciones entre géneros distintos,

los jóvenes utilizan las miradas, las sonrisas y las carcajadas para llamar la atención del

sexo opuesto. Las mujeres coquetean y los hombres responden acercándose o riéndose de las

señales femeninas según sea el caso. Las mujeres también se acercan a los hombres, pero nunca

solas, siempre acompañadas de otra mujer que anima la acción. En otras palabras, las

instancias de ingreso al territorio de los hombres, por parte de las mujeres, es accesible,

siempre y cuando vayan acompañadas. Parece ser que la exposición al otro resulta mucho más

fuerte en la mujer, que en el hombre.

En cuando a las interacciones mujeres-hombres, aquellas que están acompañadas por un hombre,

es fácil observar, cómo intentan sentirse protegidas por ellos. Es constante la búsqueda de

cariño, beso, abrazo, las palabras de amor y las muestras de afecto. Los hombres por su parte,

responden a las acciones de las mujeres, pero no terminamos de resolver si lo hacen para

complacer a la pareja (e incluso, no es así en todo los casos). Las mujeres establecen una

marcada predisposición y apego con la pareja; los hombres buscan la interacción grupal, si es

que se encuentran en un espacio donde existen otras personas alrededor. Nos interesaría

preguntarnos, respecto a esta última observación, si las mujeres no resultan para los hombres

un bien simbólico que desean tener a disposición y mostrar a los otros. Ello lo vemos en

cuanto a la búsqueda de interacción con sus pares, cuando están acompañados por sus parejas

(no así en las mujeres). En caso de resolverse de esta forma, estaría en presencia de una

práctica efectiva donde se materializa la violencia simbólica en las relaciones afectivas.

Nos resultó algo evidente que las formas en que los hombres toman a las mujeres tiene que ver

con cierto grado de apropiación: tomarlas de la cintura, agarrarlas de la mano o abrazarlas

por los hombros, aún cuando ellos estén hablando con otras personas. Los hombres manifiestan

señales de inquietud mirando hacia otro lado, e incluso, dando la espalda a la mujer. Muchas

veces llegamos a leer estas formas como una señal enviada a otros hombres, lo cual manifiesta

que la mujer va con él, está con él. Esta señal, según el grado de interpretación, tiene que

ver con que “otro hombre no puede acercarse a ella” (suponiendo a la mujer como una

propiedad). Incluso la situación se ofrece, sea o no la mujer que lo acompaña su pareja. Puede

ser su amiga, su hermana, o bien, una mujer recién conocida.

Ahora bien, acciones y agresiones que detectamos comunes entre los jóvenes son los golpes,

manotazos, empujones, insultos, gritos, ofensas, jalones, repegones,33 mordidas, coscorrones,

puñetazos, sopes.34 Estas acciones se ven todo el tiempo, son utilizadas para marcar la

presencia, generar humor, sobreponerse y hacer notar una superioridad o bien, camaradería.

Pareciera que la violencia ejercida sobre el cuerpo del otro está normalizada y puede adquirir

sentidos positivos para ellos.

Las mujeres, en cambio, recurren a otras estrategias. Ante los hombres, suelen dirigirse hacia

ellos como: “Estás bien pendejo”, “¡Baboso!”, “¡No es cierto!”, “Eres un

estúpido/tonto/animal”. El 90% de las veces va acompañado de un manotazo, que puede ser en el

brazo, en el pecho, en el estómago, o la pierna. A la hora de que los hombres se dirijan y se

expresen explicita y violentamente hacia las mujeres, no parece existir mucha diferencia en

cuanto a las frases. Pero en esta dirección, los manotazos no se presentan. Sí observamos (en

mayor medida en la escuela) que los hombres jalonearan de los brazos o cintura a la mujeres.

Como dijimos, entre los hombres los golpes son más frecuentes: puñetazos, por ejemplo desde el

momento del saludo. Así también, las agresiones a los órganos íntimos,35 hasta golpes -en

forma a lo que ellos le llaman “jugar”-, se hace recurrente. Los insultos entre hombres y

mujeres son muchos, frases como “estás bien wey” “estúpida/o” “marrana/o”, “vete a la verga”,

“chiga a tu madre”, “pendejo/a”, “joto/maricón” son los más frecuentes. Aunque existe

diversidad de ejemplos.

Entre las parejas, también se reconocieron algunas conductas violentas como las mordidas en

los labios, el abrazo fuerte, el jalón de manos, las palmadas en la mejillas, apretar las

nalgas, palabras altisonantes, gritos y las frases con acotaciones sexuales. Se utilizan como

una forma normal de comunicarse. Pudiendo notar que la tendencia de las palabras utilizadas

carga una dimensión fuertemente masculina.

5.3 Resultados de la entrevista semi-estructurada

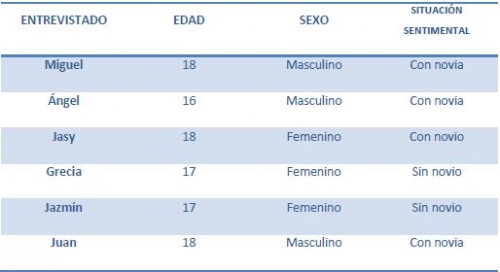

Realizamos seis entrevistas de corte semi-estructurado. Para aplicarlas, seleccionamos tres

hombres y tres mujeres. En el siguiente recuadro describiremos las características de cada uno

de ellos. Cabe mencionar que utilizamos seudónimos36 para referirnos a los sujetos.

Los sujetos de estudio antes mencionados proporcionaron datos relevantes para el sustento de

la investigación, que trataremos de analizar bajo las tres nociones fundamentales: Cultura,

Violencia y Enamoramiento. Utilizamos estas nociones como categorías a priori para

identificar, leer e interpretar las prácticas culturales, sociales y discursivas.

Como resultado del análisis de las entrevistas, podemos decir que la concepción del

enamoramiento se relaciona directamente con la concepción del amor. Para los jóvenes, en

nuestra primera lectura, la concepción del amor aparecía como una generalidad. No obstante,

siempre se matizaba y comenzaban a perfilarse diferencias entre ambos conceptos. Aquí se

vuelve evidente que cuando se habla de enamoramiento, acontece el discurso de la plena

idealización del sujeto de amor. Éste tiene una carga afectiva que se le conoce como

proyección o transferencia.37 Según Jasy:

Para mi estar enamorado es ver a la persona que quieres casi perfecto sin ningún defecto ni

equivocación alguna, cuando sientes que sólo esa persona te hace feliz y lo ayudas, apoyas y

te sientes cómodo a gusto contento y tranquilo.

Ángel, por su parte, menciona que entre el amor y enamoramiento existen diferencias, ya que en

cada estado se colocan ciertas características que son claras de identifica:

Yo en lo personal cuando estoy enamorado no veo sus defectos, la veo como la mujer perfecta;

cuando la amo veo sus defectos y los acepto, cuando estoy enamorado sufro por su ausencia,

cuando la amo, me desgarra la idea de estar algún día sin ella.

Miguel también se une a la diferenciación que se hace Ángel entre el enamoramiento y el amor.

El joven menciona que:

Estar enamorado es como… que veas todo de una forma bonita… y el amor es cuando ya no sólo ves

las cosas bonitas sino también las malas y las aceptas.

Reconocíamos con Alberoni (1973) que durante el estado de enamoramiento, el enamorado siempre

buscará su objeto de amor. Y en la búsqueda de este objeto los jóvenes se relacionan con

diferentes personas, tratando de encontrar y satisfacer su deseo, ellos saben que están

enamorados cuando, como dice Jasy:

Se sienten esas maripositas lindas, cuando es lindo verlo, con sólo escuchar su nombre te

ríes, cuando sabes que cualquier cosa está esa persona, cuando se la llevan bien y es

divertido y todo es variado.

(1973) explica que el enamoramiento es más frecuente en los jóvenes, ya que la insatisfacción

emocional que sienten como parte de su proceso de desarrollo los hace inmensamente más

vulnerables, por lo que necesitan sentirse en apropiación de algo y el sujeto de amor será la

mejor opción.

Ángel: Cuando estoy con ella lo siento pues (se refiere a estar enamorado), no por cualquier

otra persona siento eso, siento como mariposas en el estómago.

Por otro lado, pareciera que la concepción de ser mujer y de ser hombre es un condimento

necesario en el discurso amoroso y, en general, en la visión del mundo, de la cual se parte

para plantear cómo se debe comportar el hombre y la mujer (aun cuando están enamorados). Para

Pierre Bourdieu, estas visiones de mundo se verán presentes en el habitus de los sujetos, en

las conductas que manifiestan, en sus gustos y preferencias como parte de la cultura femenina

o masculina:

Ángel: Yo digo que los hombres no deberían tener miedo de ser tachados de homosexuales por

decir que otro hombre se ve bien, también creo que no debería de haber abuso por parte del

hombre físicamente hablando hacia la mujer, y además los hombres deberían desempeñarse en

otros ámbitos diferentes a la mujer aunque a las mujeres no les parezca ya que no somos

iguales, los hombres deberíamos de poder expresarnos sentimentalmente hablando sin temor de

que nos vea mal la sociedad, creo que no deberían muchos hombres chiflarles a las mujeres en

la calle ni quedárseles viendo como pendejos a las muchachas ya que yo tengo una hermana; y

las mujeres deberían de trabajar medio turno por la tarde, así ellas se harían cargo de los

labores de la casa y los hijos en la mañana, creo que las mujeres deberían de dedicarse más al

hogar y los hombres no se sintieran a causa de eso superiores, creo que la mujer es fuente

verdadera de amor hacia los hijos, y creo que las mujeres deberían de andar con vestido ya que

se ven más femeninas, creo que no deberían de dedicarse a ningún trabajo como carpintera,

chofer ni nada de eso, en cambio sí a enfermeras y esas cosas”

Pareciera que estos patrones son determinantes cuando se está enamorado, el abastecimiento

cultural que ofrecen las redes sociales en las que los jóvenes están sumergidos, les genera un

ideal de vida y de pareja que intentan encontrar y poner en práctica.

Jasy: Mi novio debe hacer cosas como pagar las cuentas, acompañarme al camión, ir a mi casa

por mí y cargarme la mochila; me gusta que me agarre de la mano y me lleve con la frente en

alto, a veces quiere que yo pague, pero yo le digo que no ¡porque esa es su obligación! […] Yo

soy una princesita y él tiene que tratarme como tal, sino ¿Para qué es mi novio?

Según el discurso de Ángel y Jasy, la cultura se ve reflejada en la percepción de los roles

que corresponden a un hombre y una mujer. Éstos se observan en la interacción con los otros.

De esta manera, va surgiendo y materializándose en prácticas sociales y discursivas el

desarrollo de estereotipos de vida, la profesión, los modos de ser y de actuar. Todo esto se

ve como un conjunto de aprendizajes socioculturales que determinan la visión del mundo y del

deber ser.

Jasy: La neta mi mamá dice que yo me debo de casar con un hombre, que me cuide, que me respete

y que tenga mucho dinero (risas) porque yo soy una muchachita de casa, de familia y con mil

principios y valores. Pero yo sólo quiero un hombre que me cuide, me proteja y me quiera tal

como soy, ¡porque mi mamá no se imagina como soy! (risas).

Según lo referido por Ramírez Rivera y Núñez Luna (2010), el estilo de crianza que se brinda

en el seno familiar es un factor determinante para la construcción de la cultura violenta ya

que la diferenciación que se hace sobre los géneros, propicia que los hombres mantengan un

comportamiento autoritario y las mujeres uno abnegado.

Miguel: La neta mi papá es bien chingón conmigo, el otro día metí a una morrilla a mi casa, le

dije a mi abuela “usted métase a su cuarto, no vaya a salir” (¡porque mi abuela también me

hace el paro!) […] y cuando ya estábamos terminando, escuché la puerta y eran mis papás y yo

todavía no sacaba a la morra, bajé y le dije a mi papá, y nomás me dijo “¡ay cabrón!” y cuando

me regresé a mi cuarto escuché que le dijo a mi mamá “Gorda acompáñame, no compré cebollas

para mañana” (risas) Me hizo el paro de sacar a mi mamá y en putiza yo saqué a la morra, antes

de que regresaran” La influencia del contexto que nos rodea es determinante para la

construcción de la percepción que se tiene de las cosas. Vivir en sociedad, interactuando todo

el tiempo, nos dota de un intercambio continuo de significados que nos facilitan el sentido

del mundo en que vivimos. Es así que instituciones como la familia, los amigos, la escuela,

los medios de comunicación, entre otras, son constructores de tendencias y comportamientos de

vida.

Ángel: La verdad la mayoría de las cosas las he aprendido de consejos (refiriéndose a sus

amigos), cosas que yo veo, cuando escucho pláticas de terceras personas y lo que veo en la

televisión.

Por otro lado, para nosotros es medular ver cómo la interiorización de los roles de vida, que

convergen en la cultura violenta, se ven reflejados en los discursos de los entrevistados.

Según Ramírez Rodríguez (2005) la violencia se relaciona con la dominación, ya que las

conductas violentas suelen ser encubiertas a través del deber ser al que los sujetos se

predisponen y desean.

Jasy: Yo no le perdonaría a mi novio pues que ande de cerdo, que se drogue, que tome mucho,

que sea flojo, que sea infiel o desobligado, que robe mate o cosas así… […] Hace poco me puso

el cuerno, pero lo perdoné porque me convenció con sus argumentos que me dio y porque vi que

en realidad está arrepentido y me ha demostrado que sí está arrepentido y como fue un error

aprendió de él y desde que pasó eso es mucho mejor; aparte ¡es hombre!, y usted ya sabe cómo

son… lo bueno es que se arrepintió, y ya hasta borró del face38 a la vieja y también borró su

número, la vieja le sigue hablando, hasta me hablaba a mí también ¿Usted cree?… No puede

superar que él me ame a mí.

El habitus, en relación a la construcción cultural de lo femenino y lo masculino, se construye

a través de las llamadas disposiciones. Los sujetos a través de las experiencias y vivencias

específicas plantean, eligen y reproducen posiciones. Así es como cultural y socialmente, los

hombres sostienen un rol dominante, lo que facilita la práctica de conductas violentas. Sin

embargo, esto no quiere decir que sólo los hombres generen violencia hacia a la mujer; también

la violencia se genera de dirección contraria, sólo que las formas no suelen ser las mismas.

La violencia se plantea como una red de relaciones asimétricas. En ella se cruzan prácticas y

sentidos; a través del ejercicio de la dominación y el consenso entre los sujetos. Es fruto de

las imposiciones y aceptaciones de los sujetos implicados.

Miguel: Me pelee con mi novia porque subió en el whatsapp39 una foto con otro batillo, y pues

yo me encabroné y que la mando a la chingada, me estuvo hable y hable y yo, mire… ni le

contestaba, ni nada, cada vez que me llamaba bloqueaba la llamada, pero no se cansaba me llamó

como mil veces […] Ya regresé con ella porque me estuvo rogando y me decía que no era lo que

yo creía, pero ya le advertí que ella no tiene que estarse tomando fotos con otros vatos ¡Pues

qué cabrona!

Recordemos que la dominación según lo que explica Ramírez (2005) es un ámbito de las

relaciones sociales normalizadas, que tienden a ser encubiertas. La normalización proporciona

un deber ser desde donde los sujetos sancionan las prácticas sociales con criterios prescritos

y dados por la cultura y la sociedad. Este aspecto de la dominación, se configura con

demasiada frecuencia en las relaciones de noviazgo entre jóvenes. Los entrevistados no

refieren una violencia física en sus relaciones de pareja, pero sí, con mucha frecuencia, a la

dominación en diversos aspectos de su relación.

Ángel: Yo creo que las novias siempre deben ser lindas, no deben gritar ni ser celosas, ni

tampoco tratar de manipular a los hombres; creo que debemos de dejarlas seguir una vida ya que

no todo debe de ser familia, familia, familia; debe de haber un tiempo en el que se distraigan

del estrés del hogar salir a un bar, ir a bailar, andar con las amigas, creo que deberíamos de

darles un dinero especialmente para ellas para su cuidado físico, y creo que no deberíamos de

ser tan egoístas en el sentido de nosotros podernos ir saliendo del trabajo con los amigos al

bar y ellas no se pueden quedar platicando con las amigas en el mercado, creo que debería de

haber respeto mutuo.

La dominación siempre estará relacionada con el poder (de restringir roles, espacios de

socialización, prácticas sociales). El poder cobrará valor al existir la mínima posibilidad de

que un sujeto tenga instaurada la voluntad para obedecer al otro. Es allí cuando se produce el

consenso y la aceptación. Jasy dice:

A mi novio no le gusta que yo salga a las fiestas sola, ni que me vista sexy, dice que la

mujeres debemos vernos bien sin necesidad de tantas cosas, a él no le gusta que yo hable con

mis amigos, y menos si sabe que yo tuve “algo que ver” con alguno… ¡Se muere! […] Yo creo que

no es celoso, yo digo que lo normal, obvio si alguien me ve o me publica cosas en el face se

enoja, pero yo también me enojaría […] Siempre hacemos las cosas juntos, nos divertimos,

salimos, hacemos tarea, cuando yo no estoy con él me siento rara […] Aunque se enoje yo puedo

hacer lo que yo quiera, si no lo hago es porque a mí tampoco me gusta, aparte para que provocó

una bronca ¡Sí estoy muy feliz con él!

En los discursos de los entrevistados, identificamos la plena idealización del sujeto de amor.

Muchos entrevistados describen a su sujeto de amor como un ser dotado de cualidades que,

incluso, se asemeja a lo perfecto, para ellos. En algunos casos, se reconocen los defectos

pero éstos pasan a segundo plano en función del discurso amoroso.

Ángel: mire se lo explico de la siguiente forma…. yo estoy enamorado de Rosa, su actitud es

egoísta, es una persona posesiva, antipática, le gusta fumar y tomar, es medio amante de los

hombres, su familia es racista y desprecia la gente pobre, no le gusta comer lo que a mí me

gusta, no le gusta lavar trastes, no le gusta planchar ni hacer de comer, no quiere tener

hijos, le gusta vestir de marca y despilfarrar el dinero, le gusta ver pornografía, no le

gusta ir a la iglesia los domingos, es practicante de otra religión diferente a la mía y no le

cae bien mi familia, pero ahora que estoy enamorado no veo ninguno de esos defectos, la veo

maravillosa y perfecta; si veo esos defectos, pero como sí la amo de verdad, acepto todo eso y

más aunque no me agraden ninguna de las cosas mencionadas.

Los sujetos de estudio llegan a describir conductas que dentro del marco referencial de esta

investigación, son catalogadas como violentas. Las acciones y las prácticas violentas se

justifican a partir del sentimiento al que ellos consideran amor. En función de lo planteado,

y desde nuestro punto de vista analítico, hemos de vincular a tal sentimiento con el proceso

de enamoramiento. Ya que los argumentos planteados por los sujetos se enmarcan dentro de las

características de dicha condición.

Jasy: Yo le perdono a mi amor cosas como pues peleas leves, como llegar tarde, que me deje

plantada, que me cuelgue el celular, que no me hable con la verdad, que me regañe, peleas por

mensadas del face, porque no lo voy a dejar por tonterías, es lo mejor que he tenido en la

vida, y uno siempre tiene que luchar por lo quiere, si me golpeara, me hablará con groserías,

me faltará a respeto o me fuera infiel, quizá lo pensaría, yo creo que siempre hay que darle

una segunda oportunidad a las personas, yo sé la di a él y la forma de tratarme un poco peor

cambio para bien, y ahora eso de ser fiel lo es, ¡Yo lo amo! Y no sé qué haría sin él.

Aunque los sujetos de amor, refieren reconocer una diferencia entre amor y enamoramiento e

incluso, lleguen a describir las diferencias entre ambas, en la construcción general de su

discurso no lo plantean de esta manera. Vemos el ejemplo de cómo la entrevistada remite a

ambos conceptos como si estos fueran sinónimos, por lo que las acciones parecen incongruentes.

Asimismo, vemos cómo también los entrevistados llegan a poner en juicio hipotético y a

justificar acciones violentas, basándose en su sentimiento.

Miguel: La verdad nunca había estado enamorado, ahora sí puedo decir que ¡la amo!, está bien

loca, nos peleamos a cada rato, el otro día me dijo “chinga a tu madre” pero yo le dije que se

fuera a la verga… a veces no me gusta que nos tratemos así, ella es bien majadera, yo no soy

tanto, pero me hace enojar, siempre que nos mandamos a la chingada, pienso en que ya no quiero

volver con ella, pero me habla y ahí voy como pendejo, nunca había sentido algo así por

alguien… yo sé que no está bien que nos tratemos así, pero ¿yo qué hago? Esa es la vieja que

me tocó ¡ni modo!… aparte ¡Está bien buena! (risas).

En conclusión, podemos determinar que los jóvenes asumen roles en función de la masculinidad y

feminidad a través de lo que aprenden en su entorno cultural familiar y de lo que socializan

en sus grupos y amistades. Crecen sabiendo cómo deben actuar según el género al que pertenecen

y accionan a partir de lo planteado y aprendido por la sociedad. Asimismo, las parejas se

perfilan como espacios de reconocimiento y afirmación de estos sentidos aprendidos. En cuanto

al enamoramiento, es clara la plena idealización del sujeto de amor, así como las necesidades

afectivas que pretende cubrir a partir de la relación de noviazgo que establecen y la

interacción que se genera dentro de dicha relación. Por su parte, la violencia se presenta

como un fenómeno latente en la mayoría de los discursos de los sujetos de estudio; en algunos

casos, es una evidencia palpable. No obstante, aunque en algunas ocasiones ésta aparece

invisibilizada ante la perspectiva de los sujetos, son pocas las ocasiones en que es señalada

como tal.

5.4 Resultados del grupo focal: acercamiento semiótico

Para continuar con el análisis, nos resulta importante realizar una brevísima sistematización

de puntos clave respecto al modo de operar con las herramientas semióticas seleccionadas. Como

hemos dicho, optamos por escoger algunos elementos de la semiótica textual propuesta por

Greimas. En cuanto a la propuesta greimasiana, Gilberto Giménez propone algunas

recomendaciones analíticas a considerar.

Primero, el autor recomienda seleccionar un corpus que se caracterice principalmente por su

homogeneidad. En nuestro caso, la homogeneidad está dada por la naturaleza discursiva de

nuestros textos. Por otro lado, conviene, para el análisis, asumir un punto de vista

particular (eje de sentido, isotopía40) bajo el cual será analizado el corpus. El autor

propone también realizar una “normalización del texto” (Gilberto Giménez; 1999: 298). La

normalización consiste en transcribir el corpus simbólicamente, en función de una forma

canónica o preestablecida, la cual permita detectar las estructuras y funciones actanciales,

así como los atributos y valores de los objetos y sujetos. El texto se presentará de esta

forma como una sucesión de relaciones funcionales entre actores, que pueden o no actualizarse

cabalmente en cada texto particular41. Finalmente, el autor sugiere reducir los modelos

transcritos. Esto se logra a través de la eliminación de las recurrencias que se van

presentando homólogamente en los textos. Al presentarse dichas recurrencias, es cuando

comienzan a revelarse sistemáticamente tanto las equivalencias, a nivel de predicados y de

actantes, como los desvíos que los textos plantean, en relación al modelo actancial. Incluso

los desvíos o las disfunciones que se pueden generar en la actualización de roles, son

generadores de sentidos particulares de los textos. Se trata, en definitiva, de eliminar las

redundancias para retener sólo un mínimo de ocurrencias o discontinuidades, esto con el fin de

facilitar el manejo del corpus. En este sentido, el análisis que realizamos a continuación,

intenta apegarse a los pasos mencionados con anterioridad.

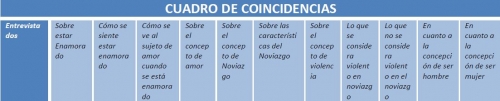

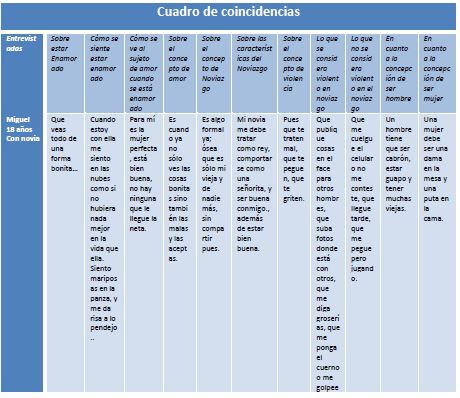

1. Como primer paso, y con la intención de hacer una primera reducción de datos, se generaron

tres cuadros de coincidencia.

a) Cuadro de coincidencia MASCULINO.

b) Cuadro de coincidencia FEMENINO.

c) Cuadro de coincidencia MIXTO.

Para la elaboración de los cuadros, nos pareció importante colocar los conceptos y/o

categorías de análisis como se muestra en el ejemplo:

Planteamos estas categorías con la intensión de recuperar en las narrativas de los sujetos,

sentidos, referencias, ejes similares en relación a una definición, experiencia, afectividad,

prototipos y comportamientos. Ello con el fin de conformar grupos de respuestas afines para

sistematizar e ir estableciendo correlatividades y relaciones sistemáticas de sentido. Para

ello, nos resulta importante señalar que la reducción de los datos no fue en función de los

semas -unidades de sentido mínimas-, sino de los sintagmas. Es decir, no operamos a partir de

unidades mínimas de sentido; sino de oraciones, frases similares, construcciones sintagmáticas

que daban sentido u orbitaban en torno a los conceptos con los cuales relacionamos cada

sintagma. Para que los cuadros de coincidencia tuvieran sentido, elaboramos dos ejes

principales: eje paradigmático y eje sintagmático.

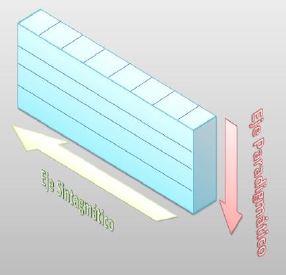

El eje sintagmático corresponde a la secuencia narrativa en sentido horizontal, donde se

encuentra la categoría analítica y el sintagma a lo largo de la cadena textual. El eje

paradigmático42 corresponde al conjunto de relaciones o haces de relaciones en sentido

vertical, esto es mirando enfocando global y cabalmente los sentidos preponderantes.

Esclarecemos esta idea, en el eje paradigmático un sentido sucede a otro y conforman grupos

entre sí, conformando líneas de sentido preponderantes que se fueron organizando

sintagmáticamente. Los cuadros entonces fueron elaborados según ambos ejes, como se muestra en

el siguiente cuadro:

2. Como segundo paso, a partir de la transcripción de entrevistas y grupos focales, y ya

operando sobre cada producción discursiva, reconocimos los sintagmas que tenían relación con

las categorías de análisis. De esta manera, podíamos reducir los discursos (ya textualizados)

a una mínima expresión que nos dieran sentido; para así recuperar sólo las frases y categorías

de mayor relevancia analítica.

Ejemplo:

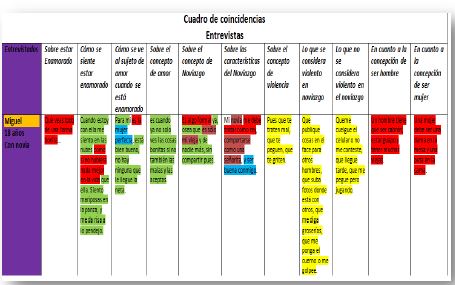

3. Finalmente, cuando pudimos ir reconociendo sentidos preponderantes, categorizamos todos los

textos en sintagmas, conformando entre sí grupos de haces de relación. Así proseguimos a

detectar en cada cuadro de coincidencia los elementos correspondientes a las categorías, que

dentro del modelo actancial de Greimas, se consideran para el análisis de los datos.

La siguiente tabla nos ayuda a identificar qué colores utilizamos para la clasificación. Cada

color reconoce dentro de los cuadros de coincidencias a los actantes y objetos tanto de deseo

como modales.

De esta manera, identificamos los objetos de valor que aspiran los sujetos, las acciones que

realizan, las prácticas e imaginarios, así como, en términos gremasianos, a los ayudantes y

oponentes que le permiten al sujeto alcanzar el objeto de deseo a través de la consecución de

objetos modales.

Para mayor precisión, se describe el siguiente ejemplo:

4. Una vez identificadas las categorías que podrían funcionar en el modelo actancial, dentro

de los cuadros de coincidencias, pasamos al siguiente nivel de análisis. Con la elaboración de

los datos resultantes de la codificación anterior, constituimos las funciones correspondientes

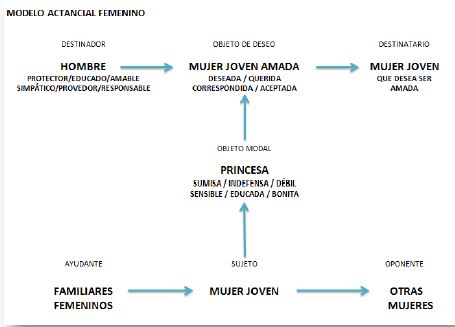

al modelo actancial. Por ejemplo, el primer cuadro corresponde al modelo actancial femenino:

Establecido este modelo actancial, podemos interpretar la visión femenina en relación al

enamoramiento y las variables inmersas en la obtención de lo que se desea a partir de dicha

condición. Asimismo, podemos ubicar el rol que compete al hombre, es decir, la representación

de pareja que construyen las jóvenes y los valores y atributos de tal rol. Por lo tanto los

actantes y objetos se construyen de la siguiente manera.

Ocupando las mujeres la función del sujeto de hacer activo (caracterizado por tener sexo

femenino y oscilar entren los 15 y 18 años de edad); en la mayoría de los casos, este sujeto

encamina su hacer y accionar hacia un objeto de deseo que lo moviliza a llevar a cabo un plan

narrativo: la relación de noviazgo. Para las mujeres, el valor de esta relación (el valor del

objeto) es sentirse amadas, no anhelan un hombre como tal. El deseo está mayormente

determinado en la satisfacción de sus necesidades afectivas, es decir, lo que verdaderamente

anhelan es sentirse amadas. Para ellas, esa saciedad del amor se determina al encontrar una

pareja que pueda otorgarles: amor, comprensión, compañía, protección/seguridad y sexualidad.

En este sentido, los objetos modales (lo que ellas requieren para efectuar esta consecución)

se concentran principalmente en los sentidos en torno al ser princesa. El valor del objeto se

vincula a: la sumisión, indefensión, debilidad, sensibilidad, educación y belleza. Pareciera

que las jóvenes entrevistadas tienen un imaginario construido para identificarse con las

princesas de los cuentos o de las telenovelas. Esto las habilita, en el modelo actancial, para

ser dignas de amar.

Ahora bien, nos preguntamos quién destina este esquema a las mujeres. La dimensión de la

destinación es la que garantiza las acciones y valores que las mujeres deberán conseguir para

lograr sus objetivos. En el caso de las mujeres, el que destina el plan narrativo de ser

amada, corresponde a un hombre.43 El destinador, actualizado por una figura masculina, es el

garante de los valores, se lo asocia con los sentidos supremos de: protección, educación,

amabilidad, simpatía y responsabilidad. Con esas características, podrá cubrir las necesidades

afectivas en función de ser amadas. Ahora nos parece interesante ver cómo la destinación

pertenece al orden del hombre. El mandato que se destina: conseguir una pareja para ser amada,

no está garantizado por la perspectiva de la joven, sino del género masculino. La joven deberá

asumir un mandato para su beneficio personal, afectivo, que es destinado por un destinatario

masculino y cuyo objeto, paradójicamente, también remite al orden del hombre-pareja. Es así

que los beneficiarios de este proyecto, es decir, el destinatario, serán las mujeres jóvenes

que tengan el deseo de ser amadas.

Para que en tanto sujetos de hacer estas jóvenes puedan completar exitosamente el programa

narrativo destinado, necesitan un ayudante. Siendo, entonces, las mujeres, quienes tienen que

alcanzar el objeto de deseo, en los textos revisados, la familia -específicamente las

integrantes de la familia del sexo femenino- son las que colaboran con del sujeto de hacer.

Gracias a los ayudantes, ellas pueden interiorizar con énfasis los patrones de conducta y los

roles sociales que se establecen en función de ser mujer/princesa.

En todos los programas greimasianos, suele existir una dimensión polémica, que intenta poner

en jaque la esfera de la destinación e interceder para que el sujeto de hacer no logre

realizar el programa. Es entonces cuando surge la función actancial del oponente. Esta figura

actancial, dentro de los textos revisados, es actualizada por otras mujeres. La competencia

entre las mujeres para entrar en conjunción con el objeto de deseo es grande. Si bien el

objeto de deseo tiene que ver con la satisfacción de sentirse amadas. Esto lo hacen a través

de un hombre. Por lo tanto, las jóvenes tienen que competir con las demás mujeres para llamar

la atención y lograr acceder a uno de ellos. En esto se constituye la dimensión polémica: una

rivalidad de género.

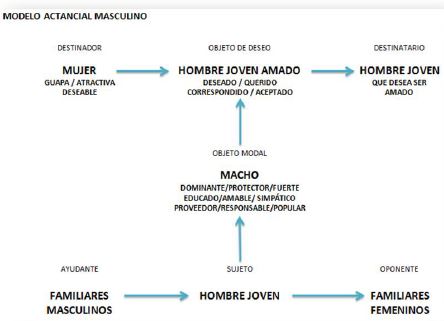

Revisemos ahora nuestro segundo modelo actancial correspondiente al análisis del discurso de

los jóvenes:

Pasemos al análisis. Desde la reconstrucción del modelo, a partir de nuestras lecturas,

interpretamos la visión masculina de la pareja y del enamoramiento. Aunque tiene coincidencias

con algunos elementos del modelo actancial femenino, la perspectiva de los jóvenes varía en

algunos aspectos.

Comenzando por el sujeto, esta función es actualizada por el hombre joven (que corresponde al

sexo masculino, y cuya edad oscila entre los 15 y 18 años). Dentro del modelo general, el

sujeto desea ponerse en conjunción con un objeto de deseo: sentirse amados. Al igual que las

mujeres, el valor del objeto radica en cubrir una necesidad afectiva a través de encontrar una

pareja que pueda otorgarles: sexualidad, amor, comprensión, compañía, y posicionamiento social

frente a otros hombres. Para ello, el sujeto deberá dotarse de un objeto modal, determinado

bajo el sentido preponderado de macho. Ahora bien, revisando el valor que asume el objeto

macho, reconocimos algunos sintagmas relevantes: dominio, protección, fortaleza, educación,

amabilidad, simpatía, provisión, responsabilidad y popularidad. Pareciera que los hombres

mantienen un imaginario que los vincula a ser hombres en función de lo que se espera de ellos,

pero también de lo que ‘suponen’ que las mujeres desean. Aún así, pese a este ser para el

otro, en lugar de ser para sí mismo, los valores del objeto modal de los hombres remiten a

estados positivos (dominio, protección, fortaleza, educación, etc.) a diferencia de las

jóvenes (sumisión, indefensión, debilidad, sensibilidad, entre otros).

Pasando a la esfera de la destinación, el mandatario del deseo de ser amado, corresponde a una

mujer. No obstante, pese a la presencia de lo femenino en la destinación, que podría

contribuir a una reivindicación de la mujer en los valores que garantiza el destinador, el

discurso de los hombres no describe el imaginario de una mujer/princesa. Los hombres

identifican a una mujer desde el punto de vista físico y se corresponde con los atributos de:

guapa, atractiva y deseable. Pareciera que ellos consideran que al encontrar a una mujer con

las características antes mencionadas, podrán encontrar en ellas, también, virtudes tales

como: honestidad, simpatía, sensibilidad, ternura y amor.

El beneficiario de este programa narrativo que se le destina al joven, será, asimismo, el

hombre joven que no se encuentro en conjunción con el deseo de ser amada. El hombre joven será

así el destinatario y recibirá los beneficios de alcanzar el objeto de deseo. Al igual que en

el modelo femenino, el sujeto y el destinatario son ellos mismos. El sujeto contará con los

hombres de la familia, como ayudantes. Al igual que nuestra lectura del programa de las

mujeres, consideramos que son ellos quienes favorecen la interiorización de los patrones de

conducta y roles sociales en función de ser hombre/macho.

Nuevamente, se actualiza en el esquema la dimensión conflictiva y polémica del programa

propuesto. Surge así el oponente. A diferencia de las mujeres que tienen como oponente a las

rivales de su misma condición, en el caso de los hombres la familia aparece como oponente.

Particularmente, las familiares del sexo femenino. Si bien consideramos que son las mujeres

quienes contribuyen a que los hombres interioricen patrones de conducta, también aparecen como

oponentes de la transformación de ser joven a macho.

Las mujeres de familia son las oponentes a que el sujeto hombre se ponga en conjunción con los

valores de macho. Pero justamente, son diferentes de las mujeres jóvenes (pareja) quienes

buscan el hombre-príncipe. Las mujeres del hogar son las oponentes a que el joven se convierta

en macho, eso habla de las paradojas y las cotradicciones de la cultura. Por un lado, tenemos

jóvenes que desean que sea el macho; por otro, tenemos oponentes a eso, porque son las que

resisten al macho porque les toca vivir con él, en familia y padecer la violencia simbólica

que les ofrece tener un prototipo de ser masculino en la casa.

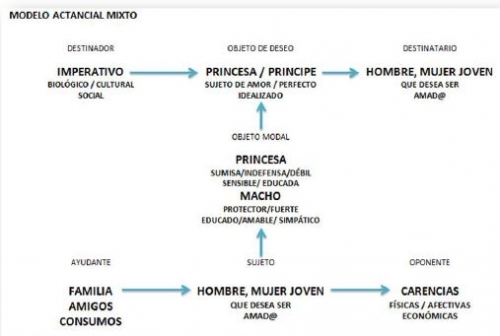

El tercer esquema corresponde a una propuesta de modelo actancial mixto, a modo de establecer

comparaciones.

Establecimos el esquema actancial, ahora sí, articulando coincidencias entre jóvenes hombres y

mujeres. Es importante señalar que pareciera ser modelo simulado o bien determinado por la

situación comunicativa en la que se relevaron los datos. Es decir, las condiciones de

producción discursivas estuvieron atravesadas por la presencia del sexo opuesto. Por ello

vemos que, cuando ambos sexos están juntos, describen en la misma medida lo que ellos creen

que los otros esperan o creen. Vemos que ante la presencia del otro de sexo opuesto, su

discurso se apega a lo que se espera de un discurso de enamoramiento tradicional (idealización

extrema, por ejemplo). Es dable pensar que si esto sucede es porque si mostraran abiertamente

frente al género opuesto el discurso que desarrollan en un entorno únicamente masculino o

femenino, existiría la posibilidad de perder el objeto de deseo. Por lo tanto, los elementos

del modelo actancial mixto, juegan de la siguiente manera.

Siendo el sujeto Hombre/ Mujer Joven, éste persigue el objeto de deseo Princesa/Príncipe

(corresponde al sujeto de amor, perfecto además de idealizado). Para poder entrar en

conjunción con el objeto de deseo, deberá dotarse de objetos modales (convertirse en un

hombre/macho o una mujer/princesa). Pero en este caso, algunos de los valores que recubren a

estos objetos son suprimidos. Para los jóvenes, la mujer/princesa deberá ser sumisa,

indefensa, débil, sensible y educada, y es interesante ver cómo se condiciona el discurso, ya

que no se actualiza el valor de la belleza física, lo deseable y atractiva -mucho menos el

posicionamiento social que debe brindarles ante otros hombres-. En el caso del hombre/macho se

lo caracteriza a través de los valores de: protección, fortaleza, educación, amabilidad y

simpatía. Aquí desaparece la dominación y la capacidad de ser proveedor).

El destinador del programa ahora es la condición biológica, cultural y social. Resulta,

entonces, de una conjunción de elementos que potencian el anhelo de ser amado. Ahora el deseo

de ser amado se justifica bajo órdenes de carácter físico-biológico, representativas de la

adolescencia. Así también, desde la cultura se ofrecen los roles sociales interiorizados a

través de los años a partir de su entorno, y la presión social parece exigir el inicio de una

vida afectiva aunada a una pareja. Vemos que la instancia de la destinación pertenece a un

orden del que el sujeto difícilmente puede librarse. Está casi garantizado por todos los

ámbitos de la vida humana, lo que genera una imposibilidad de (en caso de quererlo) escapar

del programa.

Respecto al destinatario, esto es, el beneficiario del programa propuesto por el destinador,

al igual que en los dos programas anteriores, esta función se corresponde con ellos mismos.

Serán los sujetos quienes reciban el beneficio que les otorga el objeto de deseo alcanzado.

Por otro lado, como ayudantes, se actualiza la familia, los amigos y los consumos inmersos en

el entorno cultural de los jóvenes. Estos tres elementos otorgan las herramientas que

contribuyen a la conformación de la identidad. Recordemos que la construcción de la identidad

y de la imagen del sí para el otro se ponen en juego al buscar una relación amorosa.

Finalmente, la función del oponente es actualizada por las carencias. Si consideramos que los

objetos modales están relacionados con la idea de que el sujeto obtenga las competencias para

convertirse en un príncipe o una princesa, para ello se necesita de una serie de valores

vinculados al aspecto físico, cuestiones afectivas y económicas. Los jóvenes piensan que estas

carencias pueden mermar el alcance del objeto de deseo.

Para concluir con esta instancia analítica, planteamos que los modelos actanciales,

anteriormente construidos desde los datos relevados, se relacionan -en su mayoría- con el eje

preponderante cultura-enamoramiento. Es así que la visión que mantienen hombres y mujeres en

cuanto a las relaciones amorosas dentro de un entorno cultural situado, pudo ser materializada

en función de un análisis actancial, como esquema desde el cual visualizamos los roles y

funciones atribuidos a los sujetos. A partir de esta lectura discursiva, buscamos identificar

cómo converge en esta reconstrucción de las representaciones de la pareja, el rol del joven y

la joven, la violencia. Decidimos representarla a partir de la construcción de un gráfico, que

intenta clarificar las formas y modos de cómo los jóvenes ven, interiorizan y plasman la

violencia en sus discursos y prácticas sociales. Asimismo, nos interesa generar una

categorización a partir de este estudio.

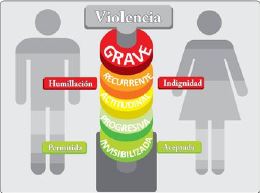

Si bien los jóvenes hablan de violencia, no lo hacen a partir de una definición clara.

Sostenemos que para ellos es difícil el reconocimiento de una noción a partir de verse a sí

mismos y someterse a una reflexión. Cuando se les pidió hablar de ella, fue difícil que los

jóvenes precisaran una definición en sus narrativas, más bien aluden para explicarla a los

tipos de violencia existentes. En función de esto, de manera operativa, podemos ver que la

violencia para los jóvenes, dentro de una relación de noviazgo, se puede plantear en dos

niveles.44

En un primer nivel, tenemos a la violencia permitida y aceptada, dentro de la cual se

reconocen tres tipos. Primeramente, establecemos a la violencia invisibilizada. Es decir,

aquella que no se considera violencia y por lo tanto se asume como parte de una relación de

noviazgo. Engloba acciones como colgar el teléfono sin el consentimiento del otro, dejar

plantado/a a la pareja, no responder mensajes45, no responder llamadas, impuntualidad,

indiferencia, carrilla,46 majaderías47 y desacuerdo.

En segundo lugar, tenemos a la violencia actitudinal. Se reconoce como violencia, pero se

señala sólo a partir del modo y la forma en la que se realice la acción. Ésta comprende juegos

bruscos, golpes con poca fuerza, gritar sin insultar, celar sin llegar a acosar, prohibir –con

justificación-, nalgadas, mordidas, jalones en tono de juego e infidelidad.48 Finalmente,

reconocemos a la violencia progresiva. Se reconoce a través de aquellas acciones

correspondientes a la violencia actitudinal, pero que no se presentan bajo una actitud de

lúdica. Además son acciones reiterativas, suceden entre una y cinco ocasiones. Algunas de

estas prácticas que se dan repetitivamente son: conductas bruscas, golpes con fuerza, gritar

con insultos, celar al punto de acosar, prohibir –sin justificación-, maltrato, e

infidelidad.49

Estas prácticas y tipos de violencias codificadas por los jóvenes son consideradas parte de la

interacción diaria en las relaciones de noviazgo. Además, son aceptadas, permitidas y

perdonadas bajo el cobijo del discurso amoroso. Este discurso parece siempre indicar, según

los sujetos, que ‘que el amor perdona todo’.

En un segundo nivel de reconocimiento, colocamos a la violencia inaceptable. Ésta se señala en

función de la humillación y denigración que las acciones realizadas produzcan a los sujetos.

Dentro de esta categoría se incluye a la violencia recurrente y la violencia grave. La primera

remite a aquellas acciones correspondientes a la violencia progresiva, pero que suceden

recurrentemente, es decir que la frecuencia sobrepasa las cinco ocasiones. Mientras que la

violencia grave hace referencia a las acciones que afectan la integridad física o moral de

quien recibe la acción. Entre las acciones enmarcadas en esta categoría se consideran a los

golpes que dejen marca física en el cuerpo o, incluso, requieran hospitalización. Así también,

está la manipulación y el chantaje que desemboquen en un trastorno psicológico para quién los

recibe (celos enfermizos, acoso constante, burla humillante,50 infidelidad51 y agresión

sexual52).

En conclusión, a partir del discurso de los jóvenes hemos podido elaborar una clasificación de

la violencia correspondiente al grado de enamoramiento que sienten por su pareja. Sin duda,

dicha clasificación otorga claridades respecto a la postura que mantiene los jóvenes en el

manejo de la violencia (a nivel conceptual y pragmático) dentro de sus relaciones de noviazgo.

Ahora bien, con la clasificación de la violencia y el análisis de discurso en base a los

modelos actanciales, llegamos a un nivel de interpretación más profundo. Presentamos este

nivel a través de un cuadro semiótico que relaciona las variables que se han caracterizado con

anterioridad (los resultados del análisis actancial) ahora articulada a los planteamientos

expuestos en relación a la violencia. Es decir, realizamos una triangulación entre la relación

existente cultura-enamoramiento-violencia, vista a través de la perspectiva de los jóvenes.

El presente cuadro semiótico da lugar a la interpretación estructurada de los elementos

puestos en juego en las narrativas de los jóvenes. Las oposiciones semánticas que presentamos

son ENAMORAMIENTO (S) como categoría principal. Ésta está compuesta de dos términos

necesarios: VIOLENCIA (s1) y DIGNIDAD (s2). La oposición de la categoría ENAMORAMIENTO

representa la ausencia de sentido y se refiere a la INDIFERENCIA (~S). La relación de

oposición entre el ENAMORAMIENTO y la INDIFERENCIA se encuentra graduada por las relaciones

que se tejen entre la NO DIGNIDAD (s2) y la NO VIOLENCIA (s1). Es decir que la NO DIGNIDAD

(s2) y la NO VIOLENCIA pueden potenciar la ausencia y deshabilitar el enamoramiento.

Las implicaciones de estas correlaciones y diálogos de sentido se traducen en dos

perspectivas. La primera de ellas se refiere a que si existe el enamoramiento con dignidad –

que implica la no violencia-, es considerado como un proceso aceptado, que otorgará a los

sujetos un estado de FELICIDAD. Desde el punto de vista amoroso está implicación da lugar al

modelo romántico convencional. Este modelo se materializa a través del imaginario de una

relación de ‘cuento de hadas’ (que vinculamos con el consumo cultural televisivo de las

mujeres). En este imaginario, la violencia no se considera como parte de una relación afectiva

y la dignidad corona la relación dando pie a la felicidad absoluta.

Por otra parte, la segunda implicación resulta de un enamoramiento vinculado a la violencia.

Aquí, esta última es aceptada en función de la ausencia de dignidad.53 Por lo tanto, dichos

sentidos (enamoramiento vinculado a la violencia) son rechazados, ya que implican la

aceptación de la humillación. La humillación está más apegada a la realidad que narran los

jóvenes de manera individual, ya que pareciera que la implicación de ser humillados es parte

esencial dentro de una relación de noviazgo, para alcanzar el objeto de deseo.

En conclusión, podemos decir que los jóvenes visualizan dos tipos de enamoramiento dentro de

una relación de noviazgo. El primero, donde no se presenta la violencia y la dignidad se

mantiene intacta. Este estado se relaciona con la satisfacción de ser amados, que los acerca a

la felicidad. Pero pareciera que este primer tipo de enamoramiento es considerado sólo como un

estado de relación idealizado. Aunque sea narrado y esté presente constantemente en el

discurso de los sujetos, e incluso éstos admiten luchar por obtener tal estado, es sólo la

simulación de un deseo que parece inalcanzable. Es decir, es un estado que no logra realizarse

dentro del programa narrativo que reconstruimos en función de la perspectiva y discursos de

los jóvenes.

El segundo estado de enamoramiento nos resulta un hallazgo importante y constituye uno de los

aportes más importantes de la presente investigación. El enamoramiento aquí está denotado con

ciertos tintes violentos que anulan la dignidad del sujeto. Éste, para alcanzar la

satisfacción de ser amado, tiene que asumir que la humillación aparecerá como parte cardinal

de una relación afectiva. Y más aún, ser humillado es parte constitutiva, es el valor, del

objeto que se desea alcanzar: ser amado. Lo complejo de este estado es que es silenciado y

aceptado ante el otro, para no perder la posibilidad y el placer de sentirse amados.

Los sujetos están siendo parte de una dinámica de poder de relación, en la cual tanto hombres

como mujeres padecen a la vez que reproducen la violencia en sus imaginarios. Estos

imaginarios están permeados de elementos heterogéneos en donde se atraviesa el consumo y las

prácticas culturales y familiares de los jóvenes. La familia aparece en el esquema actancial,

garantizando ciertos valores construidos, a la vez que como oponentes de esto (las mujeres de

la familia). La cultura familiar y la cultura social está llena de paradojas y grietas.

Los imaginarios deseados, el sujeto de amor es construido en base a lo que ellos quieren, y

paradójicamente, ellos sufren por eso.

Notas:

28 Es necesario recordar que la metodología es de orden cualitativo y no de orden

cuantitativo. Es por ello que optamos por asumir la la encuesta (sondeo) sólo como una

aproximación parcial. Ello debido a que no contamos con un diseño muestral, porque sólo se

aplicó a 135 alumnos y el margen de error requerido para considerarse encuesta habría

necesitado de la aplicación de 364 instrumentos, ya que el total de alumnos en la preparatoria

N° 7 es de 5,200 estudiantes.

29 La cantidad que se expone es el promedio general que resulta de lo reportado por los

sujetos de estudio en la encuesta.

30 Familia nuclear: formada por la madre, el padre y su descendencia. Familia extensa: formada

por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Familia extensa: puede

incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. Familia monoparental,

en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno de sus padres. Familia ensamblada: es la que

está compuesta por agregados de dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta

con padre viudo con sus hijos). (Wikipedia, 2013)

31 Las gráficas podrán encontrarse en el Anexo No. 2.

32 WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los

llamados smartphones. Permite el envío de mensajes de texto a través de sus usuarios. Su

funcionamiento es idéntico al de los programas de mensajería instantánea para ordenador más

comunes.

33 Acercamiento del pene, las nalgas, o los senos, a la cara o la parte intima de otro sujeto.

34 Golpes en la cabeza con la palma de la mano.

35 Golpear o manotear el pene y los testículos, agarrar las nalgas, tocar el ano.

36 Los sujetos de estudio autorizaron el uso pleno de sus datos e información para la

construcción de la presente tesis.

37 De la cual se habla en relación a la perspectiva psicoanalítica freudiana, en concreto a

partir de las investigaciones de Theodoro Reik mencionada en el marco teórico.

38 Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg en la Universidad de Harvard, con la

intención de facilitar las comunicaciones y el intercambio de contenidos entre estudiantes.

Con el tiempo, el servicio se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario en

internet.

39 Se trata de una aplicación de mensajería algo parecido a los conocidos chats,

exclusivamente para teléfonos móviles.

40 Consiste en la repetición o redundancia de un mismo sema (unidad mínima del nivel profundo)

dentro del texto. (Rodelo Amezcua, 2006)

41 No siempre la fórmula se completa, es decir, puede que haya un sujeto, pero que no reúna

las competencias necesarias para realizar o cumplir su mandato, entonces, eso también genera

sentido en la narrativa.

42 Con esto logramos establecer una cadena de recurrencias, de manera que cada categoría

contaba con sintagmas similares, recuperados de los discursos de los sujetos de estudio. Éstos

son llamados mitemas. Consisten en unidades elementales y se conciben como haces de

relaciones. Es necesario aclarar que aquí ya no trabajamos en un plano narrativo, sino de

escala global. Es decir, observamos paradigmáticamente cómo una acción sucede a otra,

reordenamos en función de ello los discursos, de forma tal que los tipos de relaciones formen

grupos entre sí. (Cobley,2004:62)

43 Entre hombres y mujeres no se determinó la orientación sexual, ya que no fue un criterio

para la selección de los sujetos de estudio. Cuando hablamos de ambos géneros y del

destinatario que decreta el plan narrativo a seguir, éste puede ser hombre o mujer según sea

el caso. Aún que es importante recalcar que para efectos de la presente investigación, las

relaciones homosexuales si bien no fueron descartadas, tampoco fueron consideradas como factor

con representatividad.

44 Las categorizaciones que se elaboran en este apartado no tienen un marco teórico

fundamentado, estás se hacen en función a la narrativas y clasificaciones que los sujetos de

estudios elaboran.

45 Ya sean mensajes de texto, whatssap, publicaciones en el muro dentro de la red social

Facebook.

46 Se considera carrilla, a la burla realizada ante un hecho o situación determinada.

47 Se refiere a majaderías tanto a nivel lenguaje: tonto, sonso, menso, wey, tarada,

melolengo; así como actitudinales señaladas como: malas caras y contestaciones fuera de lugar.

48 La infidelidad en el nivel de violencia actitudinal tiene que ver únicamente con besar a

otra persona que no sea la pareja formal.

49 En este nivel, se considera infidelidad cuando la pareja mantiene una relación sexual con

otra persona o una relación afectiva paralela a la que ya se tiene.

50 Se considera humillante si existe un grupo de personas que presencien la acción -como

familiares, amigos cercanos- e incluso la exposición en una red social o medio de comunicación

común (whatssap).

51 En este nivel la infidelidad se considera grave si es descubierta no sólo por la pareja,

sino por familiares y /o amigos cercanos.

52 Toda aquella acción de índole sexual que no sea permitida por la pareja.

53 La dignidad es asumida por los jóvenes como cualquier acción que garantice salvaguardar su

integridad física y moral así como su libertad para decidir sobre su propio bienestar.

Volver al índice de «Cultura, violencia y enamoramiento: perspectivas del noviazgo desde los jóvenes bachilleres«